太阳与地球之间的距离一直是人类探索宇宙的重要课题,这个看似简单的数字背后,凝聚了数百年来科学家们的不懈努力,准确测量这一距离不仅对天文学研究至关重要,更与地球生命系统的运行规律密切相关。

根据国际天文学联合会最新数据,日地平均距离约为1.496亿公里,这个精确数值被称为"天文单位",是天文学中衡量太阳系内天体距离的基础尺度,现代科学家通过雷达测距技术向金星发射无线电波,结合行星运行轨道参数,将测量误差控制在30米以内,激光测距技术则利用安装在月球表面的反射镜,通过计算激光往返时间得出地月距离,再结合开普勒行星运动定律推算日地距离。

地球围绕太阳运行的轨道并非正圆形,而是呈现椭圆形特征,每年1月初,地球到达近日点,此时距离太阳约1.471亿公里;7月初处于远日点时,距离扩大到1.521亿公里,这种约500万公里的距离波动看似巨大,实则仅占日地平均距离的3.3%,对地球接收太阳辐射总量的影响微乎其微,需要特别说明的是,地球四季变化主要源于地轴23.5度的倾斜角度,而非与太阳距离的远近差异。

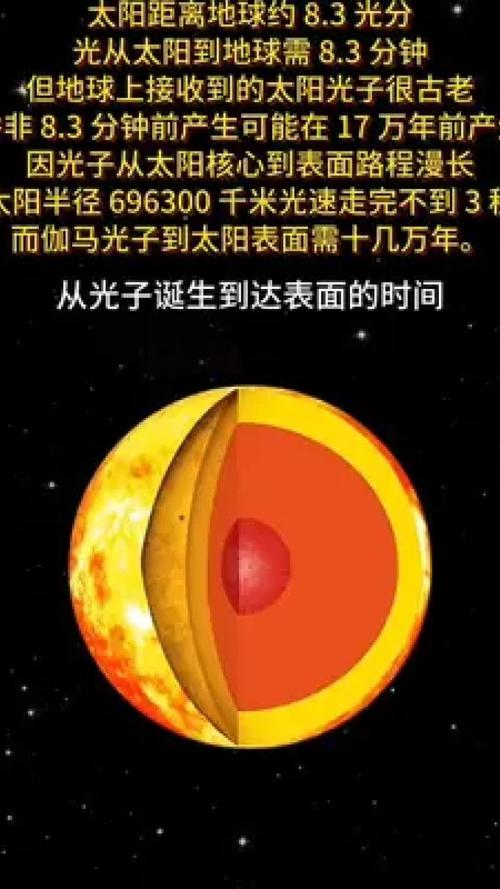

太阳核心产生的能量需要经历复杂传递过程才能到达地球,光子从太阳核心到表面需要经过数万年的随机碰撞迁移,但进入太空后仅需8分19秒就能穿越1.496亿公里的真空抵达地球,这种跨越星际的能量输送造就了地球适宜的温度环境,使地表平均温度维持在15℃左右,若日地距离缩短5%,地球将变成炽热的火球;若增加15%,则会完全冻结成冰封世界。

现代空间观测技术揭示了更多日地关系的精妙平衡,太阳风以每秒400-800公里的速度吹拂地球,在地球磁场作用下形成保护性的磁层,日冕物质抛射等剧烈活动发生时,约1.5亿公里的距离为地球提供了宝贵的缓冲时间,使得空间天气预报系统能够提前48-72小时发出预警,这个恰到好处的距离既保证了足够的能量接收,又形成了天然的安全屏障。

从个人观察角度而言,日地距离的精确设定堪称自然界的奇迹,这个距离尺度不仅塑造了地球独特的生态环境,更为人类文明发展提供了基础条件,当我们凝视夜空中闪烁的星辰时,应当意识到太阳系这个精密运转的系统需要全人类的共同守护,维持地球生态平衡,合理利用太空资源,既是对这份宇宙馈赠的珍惜,也是对人类未来发展的负责。

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2