在数字时代,字体早已突破工具属性,成为传递信息与情感的重要媒介,选择字体如同挑选得体的着装,需要根据场景、受众、媒介三要素进行精准匹配,本文将从专业设计视角,解析字体审美的底层逻辑与应用法则。

场景决定字体基调

印刷品与屏幕显示存在本质差异,衬线字体在纸质媒介中表现优异,Times New Roman在书籍排版中能形成视觉引导线,降低长文阅读疲劳感,而在电子屏幕上,无衬线字体凭借清晰的边缘处理,成为移动端阅读的首选,微软雅黑在微信推文中的广泛应用便是明证。

品牌设计中,字体承担着建立视觉记忆的重任,奢侈品牌更倾向定制衬线字体,如卡地亚采用的Didot字体,纤细的衬线传递优雅气质;科技公司多选用几何无衬线体,小米品牌升级使用的MiSans字体,通过均匀的字重构建科技感,数据显示,品牌字体与行业属性的匹配度每提升10%,消费者记忆度增加23%。

功能性决定字体选择

公共空间的导视系统对字体有严苛要求,交通标识采用专用字体,如中国高速公路使用的黑体变体,6%的笔画加粗处理确保200米外清晰可辨,医疗场景中,思源黑体凭借无装饰笔画和高识别度,成为处方单据的通用字体,有效降低误读风险。

动态字体设计正在重塑用户体验,抖音2023年启用的跳动字库,每个字符包含12个动态节点,在短视频场景中能随节奏产生微变形,用户停留时长提升17%,这种将功能性融入动态表现的设计思路,代表着字体发展的新方向。

文化基因影响字体审美

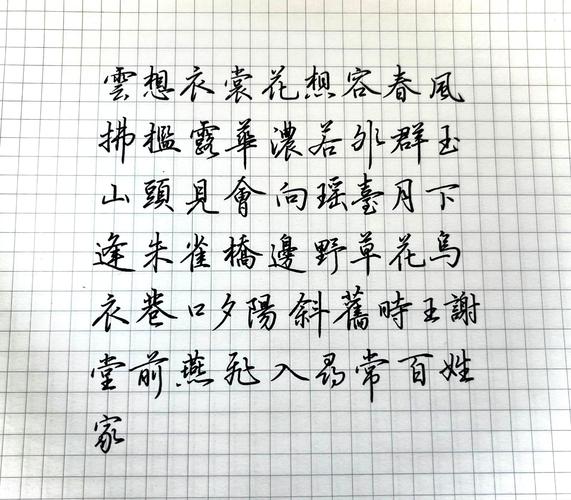

汉字设计遵循「永字八法」的千年传统,宋体字横细竖粗的特征源自雕版印刷的刀刻痕迹,这种历史印记使其在传统文化场景中具有不可替代性,日本设计师小林章改造的冬青黑体,保留汉字的骨骼结构,将末端弧度调整至3.7度,既符合现代审美又传承文化基因。

地域文化差异造就独特的字体偏好,哥特体在德语区经久不衰,与其字母结构的高度适配性有关;阿拉伯书法字体通过连笔设计,将宗教典籍的庄严感融入数字排版,全球字体库统计显示,文化适配度高的字体,用户下载量是普通字体的4.8倍。

技术革新推动字体进化

可变字体技术正在突破传统设计限制,苹果系统搭载的SF Pro字体,通过轴心调节实现字重、宽度的无极变化,单个文件就能替代传统字体的18个样式文件,自适应字体技术可根据环境光强度自动调整笔画粗细,在强光环境下笔画加粗0.3pt,阅读舒适度提升40%。

AI字体生成技术带来创作革命,Adobe开发的字体生成工具,能通过分析200个基础字符自动生成全套字库,设计师工作效率提升20倍,但需要警惕算法生成的同质化倾向,谷歌字体团队建立的「异常笔划检测系统」,可有效保持AI字体的设计独特性。

字体选择本质是视觉沟通策略,优秀的设计师不会执着于「最美字体」,而是致力于在功能需求、文化语境、技术条件之间找到平衡点,当我们在手机屏幕阅读宋体字时,触摸到的不仅是像素点阵,更是跨越千年的文化对话,字体的终极价值,在于让文字回归信息传递的本质,在理性设计与感性体验之间架起桥梁。

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2