人肉搜索是什么

在互联网高度普及的今天,“人肉搜索”这一词汇频繁出现在公众视野中,它既被部分人视为揭露真相的利器,也被批评为侵犯隐私的“网络暴力工具”,究竟什么是人肉搜索?它的运作逻辑是什么?又为何引发如此大的争议?

人肉搜索的定义与起源

“人肉搜索”并非字面意义上的“通过人体组织进行搜索”,而是指通过互联网平台,动员大量网民协作挖掘、整合分散的个人信息,最终锁定特定目标身份或行为的一种行为,其核心在于“人”的参与——网民通过主动提供线索、分析数据或分享经验,将碎片化信息拼凑成完整画像。

这一现象最早可追溯至21世纪初的国内论坛文化,2006年的“虐猫事件”被视为国内人肉搜索的标志性案例:一名女子虐待动物的视频引发公愤,网民通过视频背景、服装细节等线索,最终确认其身份并曝光,此后,人肉搜索逐渐从自发行为演变为一种带有争议的“网络正义”工具。

人肉搜索如何运作?

1、信息触发点

通常由某一事件或言论引发公众关注,例如争议言论、违法行为或道德争议行为。

2、线索收集

网民从社交媒体、公开数据库(如企业信息公示系统)、历史发帖记录等渠道提取碎片信息,包括姓名、照片、地理位置、社交关系等。

3、协作分析

通过技术手段(如图像识别、IP追踪)与人工推理结合,逐步缩小目标范围,通过一张照片中的建筑风格锁定城市,再结合服装品牌推断职业。

4、信息扩散

结果通过社交平台、群组聊天等渠道快速传播,形成舆论压力,甚至引发线下行动。

争议焦点:正义与越界的博弈

人肉搜索之所以引发巨大争议,源于其天然的两面性。

支持观点:

推动社会监督:部分案例中,人肉搜索帮助揭露违法行为,例如交通肇事逃逸者、诈骗分子等。

弥补制度漏洞:当公权力介入不及时时,网民自发行动可能成为解决问题的“次优选择”。

反对声音:

隐私权侵害:未经允许公开个人信息(如住址、家庭成员),可能导致当事人遭受骚扰甚至人身威胁。

误伤与滥用:信息偏差或情绪化判断易导致误伤,例如2018年“德阳女医生自杀事件”中,当事人因不完整视频遭网暴,最终酿成悲剧。

法律风险:根据《民法典》第1032条,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权,部分人肉搜索行为已涉嫌违法。

法律与道德的双重约束

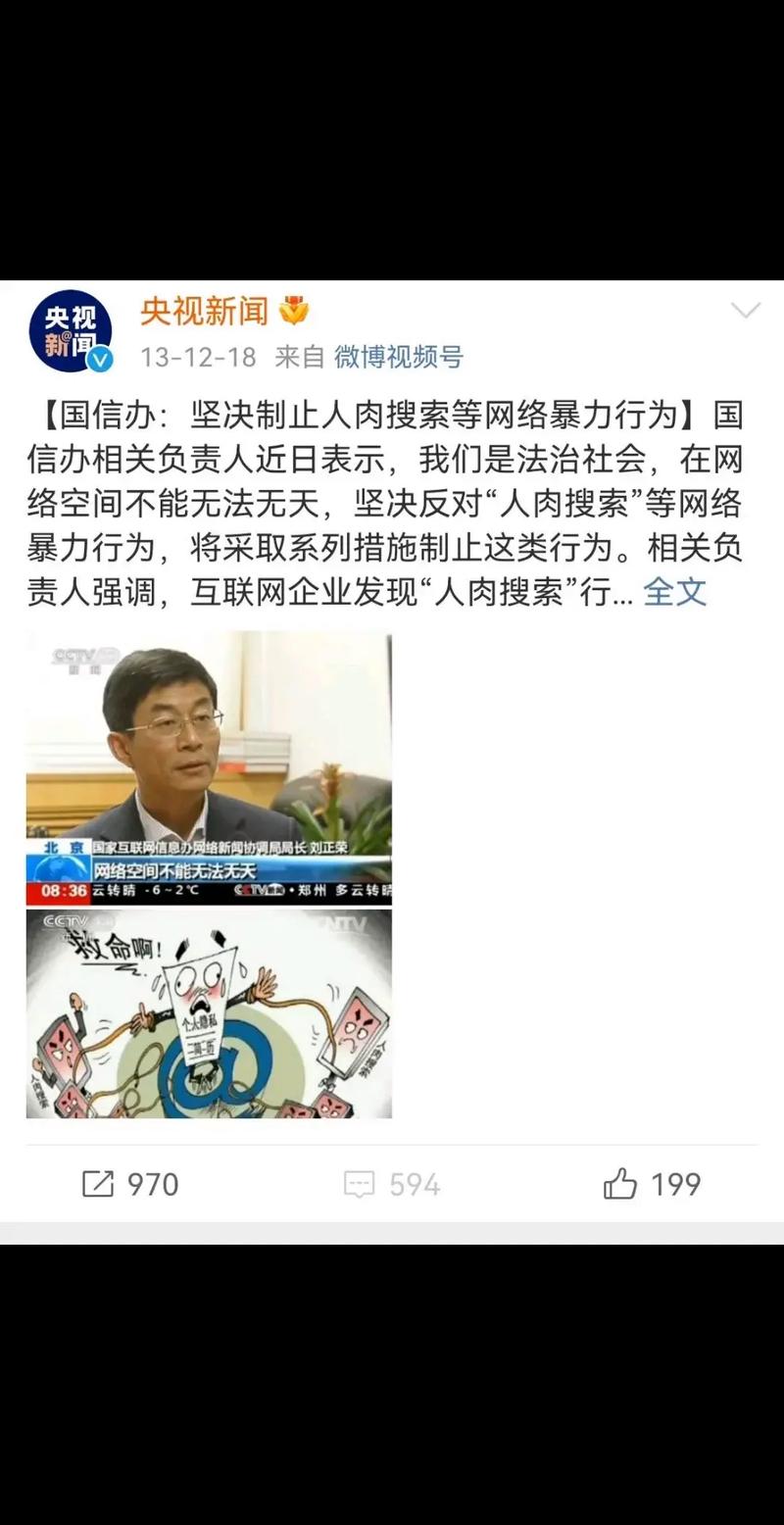

我国法律对人肉搜索的规制日益完善。

- 《刑法》第253条明确规定,非法获取或出售公民个人信息,情节严重者可处三年以下有期徒刑。

- 《网络安全法》要求网络运营者加强用户信息保护,对违法信息传播采取阻断措施。

法律的滞后性使得部分灰色地带仍需依赖道德约束,网民在参与讨论时是否遵循“最小必要原则”(仅公开与公共利益直接相关的信息),直接决定行为的正当性。

面对人肉搜索,普通人如何自处?

1、强化隐私保护意识:避免在公开平台过度分享个人信息,如家庭住址、身份证号、日常行程等。

2、谨慎参与网络声讨:在转发或评论前,核实信息源的真实性,警惕情绪化内容。

3、善用法律武器:若遭遇人肉搜索,可立即要求平台删除信息,并向公安机关报案。

个人观点

人肉搜索如同一把双刃剑,其价值取决于使用者的动机与边界,在公共事件中,它能凝聚公众力量推动问题解决;但一旦脱离理性与法治框架,极易演变为群体性的非理性审判,互联网时代,我们既要珍惜技术赋予的“共治能力”,更需时刻警惕:对真相的追求,不能以践踏个体权利为代价,技术的温度,终究源于人性中的克制与善意。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cyzd/34969.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2