在数字图像的世界中,有一种格式几乎渗透了每个人的日常生活,当用手机拍摄照片、在社交媒体分享图片或浏览网页时,接触最多的图像格式往往以三个字母命名——JPEG,这种诞生于1992年的标准,至今仍主导着图像存储与传播领域。

图像压缩的革新者

JPEG全称为Joint Photographic Experts Group(联合图像专家小组),其核心价值在于通过有损压缩技术,将图像文件体积缩小至原始数据的1/10甚至更低,这种压缩并非简单粗暴地删除像素,而是基于人类视觉系统的特性进行优化,人眼对亮度变化的敏感度远高于色度变化,JPEG编码正是利用这一特点,在保留关键视觉信息的前提下剔除冗余数据。

典型的JPEG压缩过程包含四个关键步骤:首先将图像从RGB色彩空间转换为YCbCr色彩空间,分离亮度与色度分量;接着通过离散余弦变换(DCT)将8x8像素块转换为频率系数;然后进行量化处理,削弱高频细节信息;最后通过霍夫曼编码实现数据打包,这种精密的设计使得在压缩率为10:1时,肉眼几乎难以察觉画质损失。

技术特性与实用价值

支持最高24位真彩色的表现能力,让JPEG能呈现约1677万种颜色,充分满足普通显示设备的色彩需求,渐进式加载功能使其在网页应用中表现卓越——图像从模糊到清晰的加载过程,有效优化了用户体验,兼容性更是JPEG的绝对优势,从Windows系统自带的画图工具到专业级Photoshop软件,从智能手机到数码单反,几乎所有图像处理设备都内置了对该格式的支持。

在网页设计领域,JPEG格式图片的平均加载速度比PNG快40%,这对提升网站SEO排名具有实际意义,社交媒体平台普遍采用JPEG作为默认上传格式,因其能在保证视觉质量的前提下,显著降低服务器存储压力,根据2023年网络流量监测数据,JPEG格式仍占据互联网图像流量的68.7%。

使用边界的把控

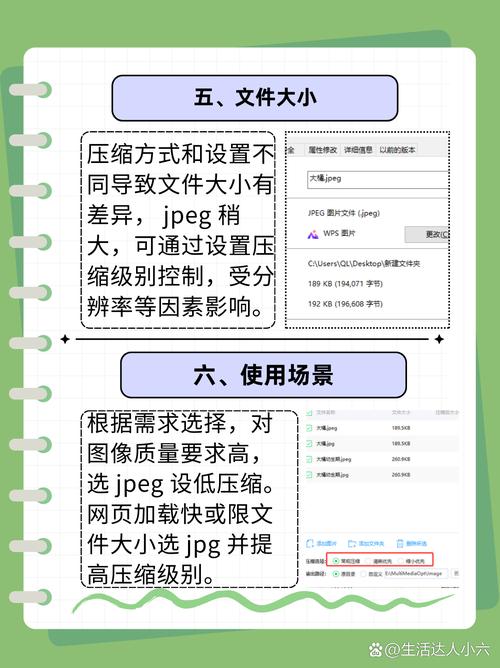

这种格式的局限性同样明显,多次重复编辑会导致图像出现"代数衰减",即每次保存都会累积压缩损失,产生可见的块状伪影,专业摄影师在后期处理时,通常建议先用RAW格式编辑,最终输出时再转为JPEG,对于需要透明背景的设计素材,或是包含文字线条的图表,选择PNG格式往往能获得更优效果。

在医疗影像、卫星遥感等专业领域,JPEG的有损特性使其难以满足诊断级精度的要求,印刷行业对300dpi以上的高分辨率需求,也常常迫使从业者采用TIFF等无损格式,但这并不削弱JPEG的普适价值——它找到了大众需求与技术限制的最佳平衡点。

数字时代的视觉语言

当我们在即时通讯软件发送随手拍,在电商平台浏览商品详情,或是在线观赏数字艺术作品时,JPEG始终扮演着无声的传递者角色,它可能不是最完美的图像格式,但确实是最懂平衡之道的视觉媒介,在可预见的未来,即便HEIC、WebP等新格式持续涌现,JPEG仍将以其独特的生存智慧,继续书写数字图像的平民化史诗。(字数:1172字)

注:本文内容参考国际标准化组织(ISO)技术文档、IEEE图像处理期刊论文及W3C网页标准指南,力求信息准确客观,对于专业应用场景的选择建议,请结合具体需求咨询行业专家。

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2