当我们在调色盘上将红色颜料与蓝色颜料混合时,得到的颜色似乎总在紫色到深灰色之间变化,这种看似简单的颜色混合现象,实际上涉及物理学、生物学与艺术学的复杂交织。

颜色混合的科学原理

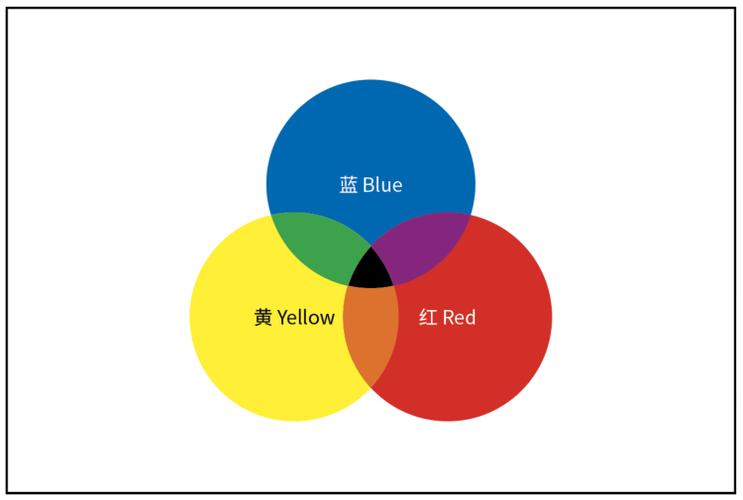

颜色混合分为两种模式:物理颜料混合与光学颜色叠加,颜料混合遵循减色原理——混合的颜料种类越多,吸收的光线波长范围越广,最终反射到人眼的颜色越暗,例如红色颜料吸收蓝绿光,蓝色颜料吸收红黄光,两者混合后只剩下未被吸收的紫光波段。

而在显示屏等发光体中,红蓝光混合则遵循加色原理,红光(波长约620-750纳米)与蓝光(波长约450-495纳米)同时刺激人眼视网膜时,视锥细胞会将信号传递至大脑,形成品红色感知,这种现象在霓虹灯、LED屏幕的设计中尤为常见。

红蓝混合的实际表现

1. 颜料混合:从紫色到深灰

在油画、水彩等传统绘画中,红蓝混合首先呈现紫色,但具体色调受三个因素影响:

颜料化学成分:含铁氧化物的赭石红与钴蓝混合时,会产生带有金属光泽的深紫

混合比例:红多蓝少时偏向玫紫色,蓝多红少则呈现蓝紫色

基底材质:吸水性强的水彩纸会加快颜料沉淀速度,导致颜色分层

当混合过量红蓝颜料时,由于减色原理的叠加作用,最终会形成接近深灰的色调,文艺复兴时期画家常利用这种特性创作阴影效果。

2. 光学叠加:荧幕上的品红奇迹

电子屏幕通过红绿蓝(RGB)三原色发光单元的组合显示色彩,当红色(R255,G0,B0)与蓝色(R0,G0,B255)像素同时以最高亮度工作时,人眼感知到的品红色(R255,G0,B255)实际上并不存在于可见光谱中,这是大脑对两种波长光线的主观合成效果,这种特性被广泛应用于电影特效制作,银翼杀手2049》中大量使用品红色调营造未来感。

色彩认知的个体差异

约4.5%的人群存在色觉异常,其中红蓝色觉缺陷者看到的混合颜色与常人存在显著差异,剑桥大学2018年的研究发现,当向红绿色盲者展示红蓝混合色时,32%的受试者将其描述为"深蓝色",而非紫色,这种感知差异对UI设计师具有重要启示——重要信息传递需避免单纯依赖颜色区分。

应用场景中的关键选择

印刷行业

CMYK色彩模式下,品红色(M100+Y0)作为基础色单独存在,设计师需注意:

- 避免红蓝墨水量同时超过280%(印刷总量限制)

- 深紫色文本的最小字号应为10pt以上以保证可读性

数字设计

RGB模式中,纯红(#FF0000)与纯蓝(#0000FF)混合得到#FF00FF(品红),但实际应用中建议:

- 加入5-10%绿色通道降低视觉刺激

- 网页端使用需测试不同显示器色差

- 移动端设计优先考虑AMOLED屏幕的色彩过饱和特性

艺术创作

印象派画家莫奈在《睡莲》系列中,采用分层点彩技法:先涂蓝色底色,待其干燥后叠加透明红色釉料,创造出具有空间深度的紫色调,这种技法避免了直接混合导致的颜色浑浊,至今仍被水彩画家沿用。

色彩本质上是光线与感知的魔术,理解红蓝混合的原理,不仅能提升艺术创作中的控色能力,更能帮助我们在数字时代做出更科学的视觉决策,下次调配颜色时,不妨先用色轮工具确认目标色域,再结合介质特性进行微调——毕竟,最动人的色彩永远诞生于理性与感性的交汇点。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cyzd/35274.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2