关于地球命运的讨论从未停止,从古老预言到现代科学测算,人类对这颗蓝色星球未来的好奇始终存在,作为宇宙中已知唯一存在生命的行星,地球何时会走向终结?这个问题背后涉及天体物理学、地质学与生态学的复杂交织,我们不妨基于现有科学研究,分层次探讨可能性。

一、恒星演化视角下的地球寿命

根据美国国家航空航天局(NASA)的研究数据,太阳目前处于主序星阶段的中间时期,约50亿年后将进入红巨星阶段,当恒星核心氢燃料耗尽时,太阳外层会急剧膨胀,可能吞噬水星和金星轨道,加州理工学院天体物理学家凯瑟琳·约翰逊在《天体物理学杂志》发表的模型显示,届时地球表面温度将超过2000℃,海洋完全蒸发,大气层被剥离,不过,曼彻斯特大学团队在《自然·天文学》指出,太阳引力变化可能导致地球轨道外移,存在逃脱吞噬的可能性。

二、地核冷却带来的地质剧变

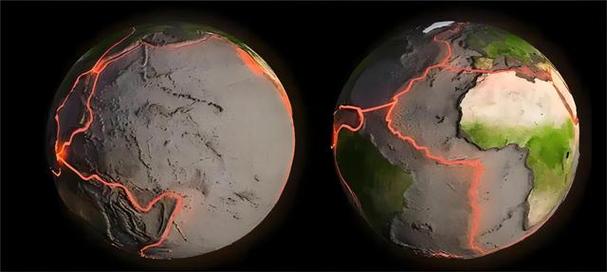

德国拜罗伊特大学地球科学实验室的最新模拟表明,地球液态外核每百万年冷却约50摄氏度,当内核完全固化时,保护生命的磁场将逐渐消失,失去磁层屏障后,太阳风会直接冲击大气层,导致气体粒子逃逸至太空,日本东京大学研究团队推算,按当前冷却速率,这个过程可能需要20亿年以上,但火山活动与板块运动可能在更早阶段就改变地表环境,目前学界普遍认为地磁完全消失前,地球已不适合复杂生命存在。

三、近地天体撞击风险评估

NASA近地天体研究中心的监测系统持续追踪着2.8万颗潜在威胁天体,直径1公里以上的小行星撞击即可引发全球性灾难,但统计模型显示此类事件平均每50万年发生一次,值得关注的是,2029年将擦过地球的阿波菲斯小行星,直径约340米,其轨道仍在持续观测中,欧洲空间局「赫拉」探测任务首席科学家帕特里克·米歇尔强调:「现代监测技术已能提前数十年预警重大撞击事件,给人类预留应对时间。」

四、生态系统的临界点突破

《科学》期刊2023年发布的全球生态评估报告指出,15个关键地球系统中有6个已超出安全边界,格陵兰冰盖消融速度较20年前加快4倍,若全球升温突破2℃阈值,可能触发不可逆的连锁反应,剑桥大学气候建模团队预测,若不改变碳排放轨迹,2300年海平面或将上升15米,但这个过程需数千年完成,生态系统的崩溃更可能以区域性灾难的形式逐步显现,而非瞬间全球毁灭。

五、人类文明的自我修正能力

牛津大学未来研究所的《行星工程白皮书》提出,随着技术发展,人类或能主动干预地球命运,地壳工程、太阳辐射管理、小行星偏转等技术已进入概念验证阶段,马斯克SpaceX公司的火星殖民计划虽面临诸多质疑,却反映出人类寻求延续文明的本能,国际空间站合作模式证明,当生存威胁迫近时,全球协作可能性显著提升。

综合现有科学研究,地球作为宜居星球至少还能维持5亿年,真正的危机或许不在于星球本身的毁灭,而在于人类能否在有限时间内建立可持续的生存模式,与其焦虑末日时刻,不如将注意力转向保护现有生态系统——毕竟在浩瀚宇宙中,我们尚未找到第二个能称之为「家园」的星球。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cyzd/35803.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2