每当电脑突然卡顿、手机提示“内存不足”时,你是否好奇过这个看不见摸不着的“内存”究竟是什么?它就像数字世界的隐形管家,默默支撑着每一个程序的运行,却又总在关键时刻成为决定设备性能的关键角色。

内存的本质

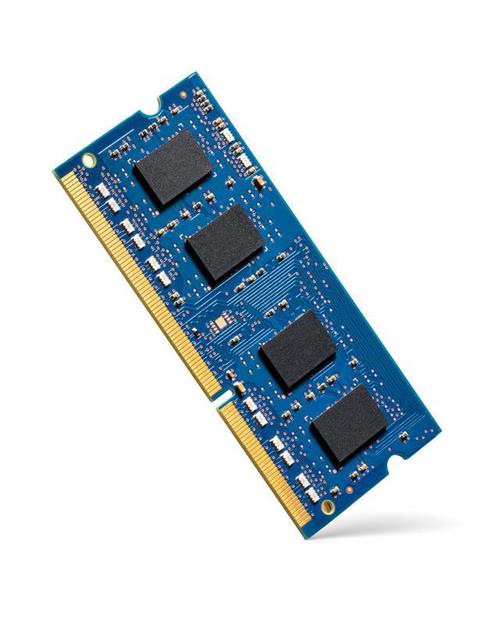

内存(Memory),全称随机存取存储器(RAM),是计算机系统中用于临时存放运算数据的核心硬件,它像一张无限延展的办公桌,CPU处理任务时,会从硬盘这个“文件柜”里调取需要的数据,整齐摆放在内存桌面上,当你在浏览器打开十个标签页,每个页面加载的图片、文字、视频都暂存在这里;当你剪辑4K视频时,每一帧画面都需要内存提供实时运算空间,与人类短期记忆类似,内存的特性决定了它的“临时性”——一旦断电,所有暂存数据都会消失。

数据流转的精密舞蹈

计算机启动时,操作系统内核率先入驻内存,建立起数据调度的基础框架,当用户点击应用程序图标,硬盘以毫秒级速度将程序数据传输至内存,CPU随即开始逐条执行指令,这个过程犹如交响乐团演奏:指挥家(CPU)根据乐谱(程序指令),指挥不同乐器(显卡、声卡等硬件)协同工作,而乐谱必须始终摊开在谱架上(内存)才能流畅演奏,内存频率决定了数据交换速度,常见2400MHz到7200MHz的规格差异,直接影响着程序响应速度和大型文件处理效率。

技术演进中的形态分化

从早期EDO RAM到现代DDR5,内存技术历经七次革新,DDR5内存条将传输速率提升至6.4Gbps,配合片上ECC纠错机制,在保证速度的同时增强了数据可靠性,移动设备领域,LPDDR5X通过动态电压调节技术,让智能手机在保持性能的同时降低20%功耗,服务器市场则涌现出傲腾持久内存这类创新产品,突破性实现数据断电保存,重新定义了内存与存储的边界。

选购内存的实用法则

面对琳琅满目的内存产品,普通用户可把握四个核心维度:

1、容量基准:日常办公8GB起步,游戏娱乐建议16GB,专业设计/视频剪辑推荐32GB以上

2、频率匹配:需与主板支持范围吻合,盲目追求高频可能造成兼容性问题

3、时序参数:CL值越低延迟越小,但需与频率参数综合考量

4、品牌选择:原厂颗粒(如三星B-die、海力士CJR)往往具备更稳定的超频潜力

被误解的技术真相

坊间流传的“内存越大越好”并不准确,当物理内存超出实际需求时,Windows系统的内存压缩机制反而可能增加CPU负担,实测数据显示,普通用户从16GB升级到32GB,日常使用体验提升不足5%,真正的性能瓶颈往往出现在内存带宽与CPU处理速度的匹配度上,这也是游戏玩家更关注双通道配置而非单纯扩容的原因。

未来十年的变革方向

随着3D堆叠工艺成熟,单条内存容量正突破256GB限制,AMD引领的HBM(高带宽内存)技术将运算核心与存储单元整合封装,使数据路径缩短至微米级,量子内存原型机已实现光量子态存储,为下一代计算机架构奠定基础,更值得关注的是存算一体芯片的商用进程,这类技术可能彻底消除“内存墙”问题,让数据处理效率产生质的飞跃。

站在数字文明演进的角度,内存技术的发展史本质上是人类突破物理限制的奋斗史,当我们凝视内存颗粒上纳米级的电路纹路时,看到的不仅是硅晶片的微观世界,更是无数工程师为解决“存储与速度”这对永恒矛盾所付出的智慧结晶,选择内存不应只盯着参数表,更需要理解它在整个计算生态中的协同价值——毕竟,再快的独奏者也离不开默契的乐队配合。(本文观点:合理的内存配置应建立在实际应用场景与整机平衡性之上,盲目堆砌硬件参数可能适得其反)

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cyzd/35867.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2