病毒作为微生物世界中的特殊存在,其结构既具备科学研究的严谨性,又带有独特的视觉魅力,无论是医学教材、科普插画还是艺术创作,准确且富有美感的病毒绘制都需要平衡科学认知与艺术表达,本文将从病毒结构解析、绘制工具选择到视觉化呈现技巧进行系统阐述。

一、理解病毒的基础结构特征

病毒由遗传物质(DNA或RNA)和蛋白质衣壳构成,部分病毒外层包裹脂质包膜,以新型冠状病毒为例,其表面突起的刺突蛋白呈冠状分布,整体呈现近似球形的多面体结构,绘制前需明确目标病毒的分类:

1、螺旋对称型(如烟草花叶病毒):核酸螺旋盘绕在蛋白质外壳内

2、二十面体对称型(如腺病毒):正二十面体结构构成蛋白质外壳

3、复合对称型(如噬菌体):头部呈多面体,尾部为螺旋结构

建议参考《病毒学图谱》或权威科研机构发布的3D模型数据,确保基础形态的准确性。

二、科学可视化与艺术加工的平衡法则

1、比例关系的处理

病毒的实际尺寸在纳米级别,但视觉呈现需放大数万倍,保持刺突蛋白与病毒本体1:5至1:8的长度比例,既能突显特征又不失协调,例如绘制HIV病毒时,包膜表面gp120糖蛋白的密度应控制在每平方微米10-15个刺突。

2、色彩运用的科学依据

- 蛋白质衣壳:采用冷色调(蓝/绿)表现稳定结构

- 遗传物质:使用暖色(红/橙)增强视觉对比

- 包膜结构:半透明灰白色呈现脂双层特性

需避免使用荧光色等失实配色,可参考《自然》期刊封面设计中的色彩逻辑。

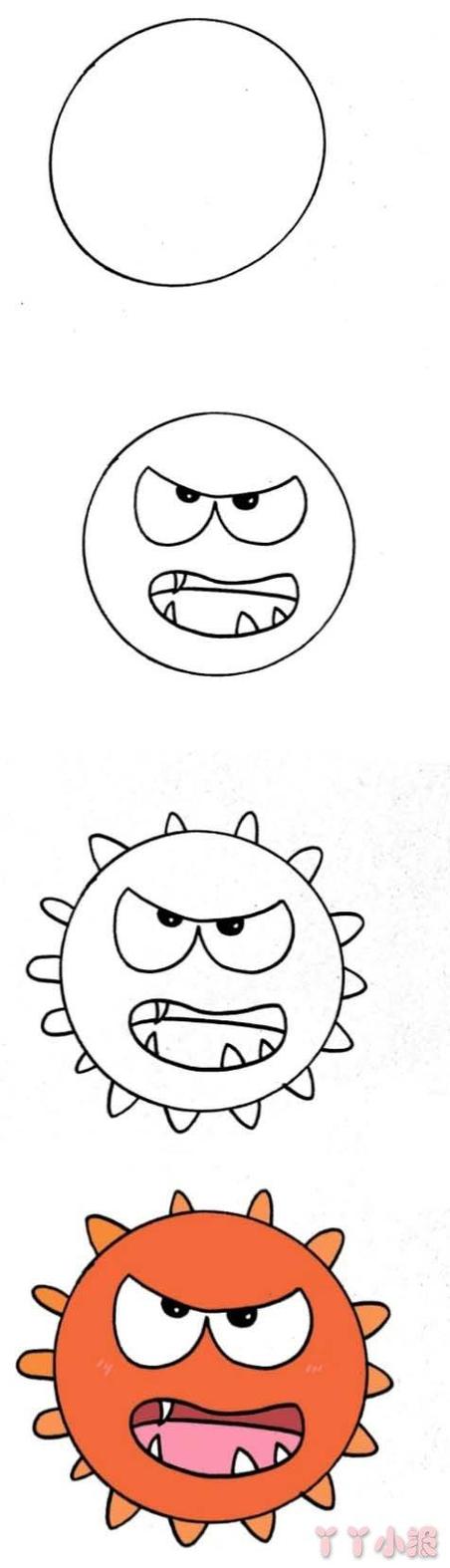

三、分步骤绘制指南

步骤1:框架构建

使用几何绘图软件(如Adobe Illustrator)创建基础形:

- 球体病毒:正二十面体网格为基础框架

- 杆状病毒:圆柱体配合螺旋线路径

- 蝌蚪状病毒:球体与管状结构组合

步骤2:表面细节刻画

- 刺突蛋白采用圆锥体阵列分布,间距遵循黄金分割比例

- 包膜纹理通过噪点笔刷模拟液态流动性

- 衣壳亚单元用六边形/五边形拼贴体现蛋白质排列规律

步骤3:光影与质感处理

- 设置45度角平行光源增强立体感

- 金属渐变效果表现蛋白质晶体反光特性

- 焦散效果模拟液体环境中的光折射

四、不同场景的绘制策略

| 应用场景 | 细节精度 | 艺术表现重点 | |

| 医学教材 | 分子级结构 | 解剖式剖面展示 | |

| 科普海报 | 特征强化 | 动态传播过程演示 | |

| 艺术创作 | 抽象变形 | 色彩情绪传达 |

例如绘制埃博拉病毒用于防疫宣传时,可放大丝状形态并采用暗红色调;若用于儿童科普,则可简化为毛线团造型配合明亮配色。

五、常见误区与修正方案

1、形态失真:将冠状病毒画成太阳放射状(错误)→ 调整为均匀分布的短棒状刺突

2、比例失调:HIV病毒包膜过厚(错误)→ 调整为2-3纳米厚度的半透明层

3、动态错误:展示游离病毒自主运动(错误)→ 改为被动扩散的运动轨迹

建议交叉核对中国疾控中心发布的病毒显微照片与结构解析图,必要时可咨询微生物学专业人士。

病毒绘制的核心在于用视觉语言转译微观世界的复杂性,当刺突蛋白的排列规律与色彩渐变形成美学节奏时,严谨的科学图示便升华为具有传播力的视觉符号,这种创作过程本身,正是理性认知与感性表达的完美共振。(全文约1280字)

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cyzx/35327.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2