在数字化浪潮席卷各行各业的今天,人工智能大模型已成为推动创新的核心引擎,对于许多企业和开发者而言,如何将这类强大的AI能力整合进自己的产品或业务流程,是一个至关重要且迫切的议题。

理解主流模型的接入途径

市场上有多种成熟的大模型可供选择,每种模型都提供了不同的接入方式,以适应多样化的需求。

-

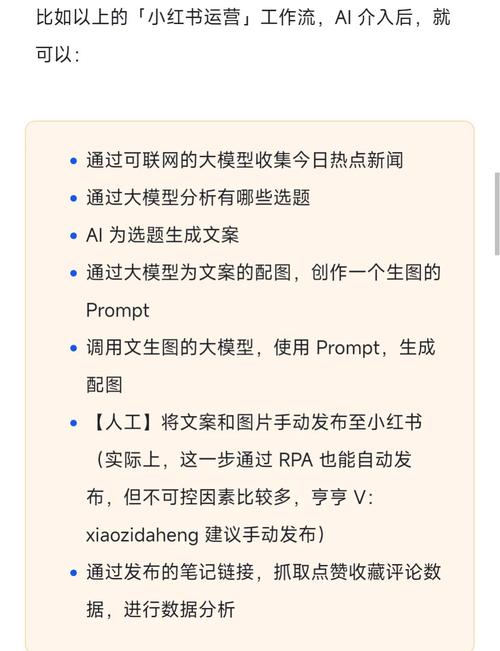

云端API调用:最主流的便捷之道 这是最常见、门槛最低的接入方式,诸如百度文心一言、阿里通义千问、腾讯混元以及GPT系列等主流模型,都向开发者提供了完善的应用程序编程接口,您无需关心底层复杂的算法和庞大的算力需求,只需在对应平台的开发者中心注册账号、获取API密钥,然后按照技术文档的指引,通过简单的网络请求,即可将模型能力嵌入您的应用。 这种方式优点显著:启动快速,无需基础设施投入,按使用量付费,并且能够持续享受到模型厂商提供的最新版本和性能优化,它非常适合需要快速验证想法、开发轻量级应用或处理非核心敏感数据的场景。

-

模型微调:定制专属智能 如果您的业务领域非常专业,或者希望模型的回答风格、输出格式更贴合特定需求,那么直接调用基础模型可能无法完全满足要求,模型微调便派上了用场,许多云服务提供商支持使用您自有的、经过精细标注的数据集,对基础模型进行额外的训练,这个过程可以理解为在通用模型的基础上,为其“灌输”特定领域的知识和技能,从而让模型在您的业务场景下表现更加出色,虽然微调需要准备高质量的数据并承担额外的训练成本,但它能显著提升任务执行的精准度和专业性。

-

私有化部署:安全与自主的保障 对于金融、政务、医疗等数据安全与合规性要求极高的行业,将数据传出企业防火墙是不可接受的,私有化部署方案应运而生,这种模式下,您可以将整个大模型(或其经过优化的轻量化版本)部署在自有的服务器或私有云环境中,所有数据的处理和分析都在内部网络完成,从根本上保障了数据的机密性和完整性,尽管前期需要投入硬件采购和专业运维力量,但它提供了最高级别的数据安全和控制权。

实施接入的关键技术考量

确定了接入方式后,技术上的精心设计是确保项目成功的关键。

- 清晰的场景定义:在开始编码之前,必须明确您希望大模型解决什么问题,是智能客服对话、内容摘要生成、代码辅助编写,还是内部知识库问答?清晰的目标是选择合适模型和设计技术架构的基石。

- 稳健的工程架构:在实际应用中,直接调用API可能面临网络延迟、服务限流或偶发性错误,构建一个健壮的后端服务层至关重要,这包括实现请求的重试机制、完善的错误处理与日志记录、以及可能需要的异步任务队列,以应对大批量处理请求,确保最终用户体验的流畅性。

- 提示词工程的艺术:大模型的能力发挥在很大程度上依赖于您给它的“指令”,也就是提示词,一个模糊、笼统的提示词往往得到不尽人意的结果,而一个结构清晰、背景信息充分、约束条件明确的提示词,则能极大地引导模型生成高质量的输出,投入时间研究和优化提示词,是提升应用效果性价比最高的方式之一。

- 成本与性能的平衡:不同的模型版本、不同的调用量,其成本差异巨大,在项目初期就应建立成本监控机制,并根据实际使用情况进行优化,对于实时性要求不高的任务,可以选用响应稍慢但成本更低的模型;对于简单查询,可以利用模型的缓存功能来减少重复计算。

构建值得信赖的AI应用

在集成大模型时,除了技术实现,我们还必须关注其带来的社会影响和信任建立。

- 内容真实性与“幻觉”问题:当前的大模型有时会生成看似合理但实为虚构的内容,这被称为“幻觉”,在关键应用中,必须建立人工审核或交叉验证机制,不能完全依赖模型的自主输出,尤其是在法律、医疗等严肃领域。

- 数据隐私与安全合规:严格遵守《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》等法律法规,在数据处理的每一个环节,从采集、传输、存储到使用和销毁,都应有明确的规范和措施,确保用户数据得到妥善保护。

- 可解释性与透明度:当AI做出一个决策或生成一段内容时,尽可能向用户提供其推理的依据或来源,这不仅有助于用户理解和信任AI的判断,也是在出现争议时进行追溯和分析的基础。

将大模型接入业务系统,并非一劳永逸的技术采购,而是一个持续迭代和优化的过程,它要求团队不仅具备技术实施能力,更要有对业务场景的深刻理解、对用户体验的敏锐洞察和对伦理风险的审慎评估,选择最适合自身情况的道路,从小范围试点开始,稳步推进,方能让这项尖端技术真正转化为驱动业务增长的核心动力。