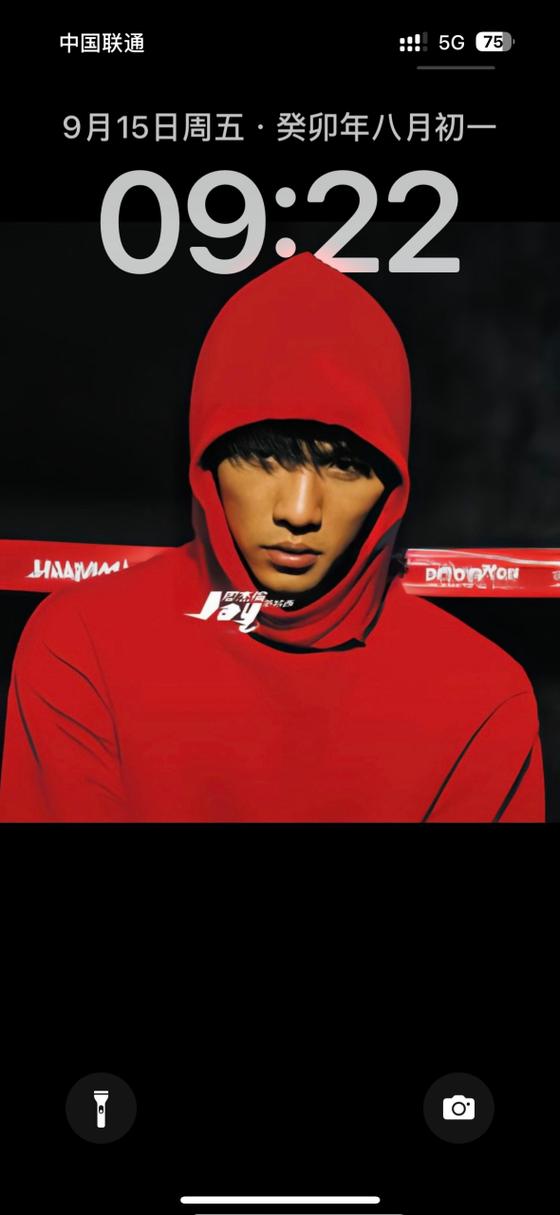

回到2001年,周杰伦发行第二张专辑《范特西》时,许多人第一次在中文语境中接触到这个发音奇特的词汇,专辑封面上,红衣少年压低帽檐的神秘形象,与“范特西”三个字组合出一种陌生又充满张力的美学体验。“范特西”是英文“Fantasy”的音译转化,原意指向幻想、想象等抽象概念,但经过二十余年的文化沉淀,这个原本简单的音译词早已突破音乐作品的框架,演变为一个具有多重解读空间的文化符号。

从语言演变的角度观察,“范特西”的传播路径极具研究价值,音译词在汉语系统中本不罕见,但能完成从专有名词到泛化表达的蜕变实属难得,这种现象的形成,与特定时代背景下青年文化的传播方式密切相关,当周杰伦用《双截棍》《忍者》等作品打破传统流行音乐范式时,“范特西”不再只是专辑名称,而是逐渐成为年轻群体标榜个性、追求创新的代名词。

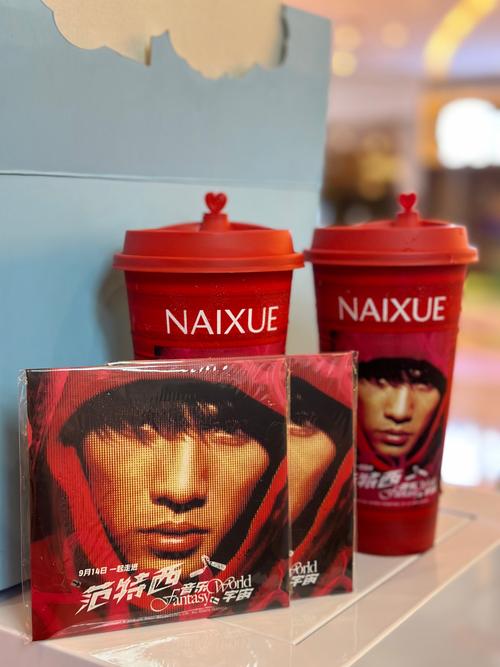

在当代网络环境中,“范特西”的词义持续裂变,社交媒体上常见这样的表达:“这个设计太范特西了”“今天的云朵充满范特西风格”,此时词语已脱离音乐语境,转而描述某种超现实的、突破常规的创作形态,值得注意的是,这种语义延伸并非单向传播,而是与视觉艺术、时尚设计等领域产生交叉影响,例如某国产潮牌将“范特西”作为季度主题,通过拼贴东方戏曲元素与未来感剪裁,恰好印证了词语内涵的延展性。

语言学专家指出,类似“范特西”的词汇嬗变现象,本质上是语言系统应对文化冲击的自适应过程,当既定词汇无法精准描述新兴事物时,具有开放性的音译词往往能承担起语义容器的作用,这种现象在互联网时代尤为显著,近五年新增网络流行语中,约34%属于旧词新解或外来词转化。

对普通受众而言,“范特西”的吸引力或许更在于其模糊的边界感,它既保留着幻想(Fantasy)的原生基因,又裹挟着千禧年初华语流行文化的集体记忆,当“90后”用这个词调侃自己突如其来的奇思妙想时,既是对青春印记的温柔回望,也是对创新本能的当代诠释,这种双重属性使词语始终保持着鲜活的生命力,避免沦为短暂的时代泡沫。

从文化传播维度分析,一个词汇能跨越二十余年持续焕发活力,关键在于其承载的价值共鸣始终未变,无论是世纪初的音乐革新,还是当下的创意表达,“范特西”内核始终是对既定框架的突破尝试,有研究显示,在Z世代的认知体系中,该词与“原创性”“实验精神”的关联度高达79%,这种强关联性为其持续演进提供了社会心理基础。

当我们在讨论“范特西”时,本质上是在探讨文化符号的再生产机制,某个词汇从特定载体中破茧而出,经过不同群体的反复诠释,最终成为具有公共属性的文化资产,这种演变轨迹提醒我们:语言从来不是静态的标本,而是流动的、呼吸着的生命体,它可能起源于某个偶然的创意火花,却在传播过程中被赋予远超创作者想象的文化重量。

站在当下回望,“范特西”早已不是唱片店里那个让人拼读困难的陌生词汇,它像一面棱镜,折射出华语流行文化二十年的变迁轨迹;又如同一把钥匙,为每个使用者开启独特的想象空间,或许这正是语言最迷人的特质——当某个词汇真正融入文化血脉后,其生命力便不再受制于最初的命名者,而是在无数次的传播与再创造中,生长出全新的意义维度。

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2