模糊的边界与真实的代价

在手机市场繁荣的今天,“山寨机”一词从未彻底消失,它像影子一样伴随着行业的发展,时而隐匿,时而浮出水面,许多消费者或许听说过这个词,但对其具体定义、运作模式及潜在风险仍存在认知盲区,本文将从技术、市场、消费心理等多个维度,揭开山寨机的真实面目。

一、山寨机从何而来?

2007年前后,中国手机市场经历了一场“野蛮生长”,当时,部分小型厂商利用联发科(MTK)提供的低成本芯片解决方案,快速组装生产手机,这些设备外观模仿诺基亚、摩托罗拉等国际品牌,售价却仅为正品的1/3甚至更低,由于缺乏核心技术,厂商往往通过压缩硬件成本、简化生产流程来获取利润,“山寨机”的标签由此诞生。

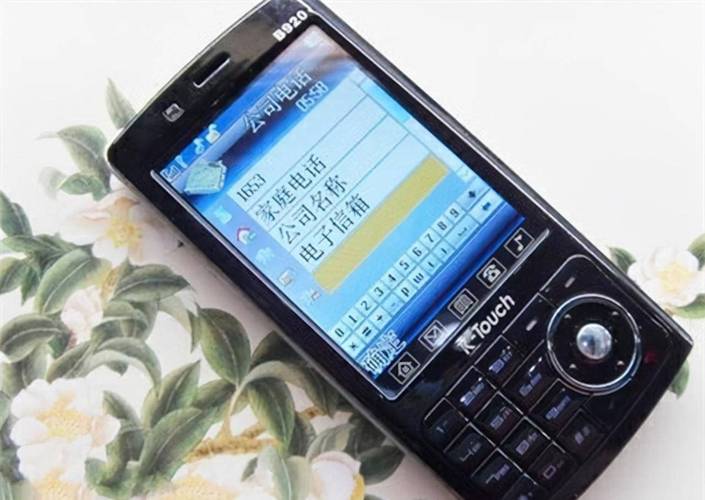

早期的山寨机以功能机为主,凭借双卡双待、超大音量、夸张造型等差异化设计,迅速占领三四线城市及农村市场,但随着智能手机时代的到来,山寨机的形态逐渐复杂化:从单纯模仿外观,到伪造操作系统界面,甚至冒用知名品牌商标。

二、山寨机的核心特征

1、外观的高度模仿

山寨机最显著的特征是“形似神不似”,模仿iPhone的机型可能采用相似的金属边框和摄像头排布,但屏幕分辨率、材质工艺明显粗糙;部分设备甚至会伪造开机动画与系统图标,试图以假乱真。

2、低价策略与参数虚标

价格通常是山寨机的最大卖点,一台标榜“八核处理器+1亿像素摄像头”的手机,售价可能不足千元,但实际上,其芯片可能是淘汰的旧型号超频运行,摄像头则通过软件插值实现虚假像素值。

3、安全与质量隐患

由于缺乏正规质检流程,山寨机的电池、电路板等核心部件往往采用劣质材料,近年来多地曝出的手机自燃事件中,涉事设备多为山寨产品,预装恶意软件、非法获取用户数据的风险也显著高于品牌机型。

三、山寨机为何屡禁不止?

市场研究机构Counterpoint的数据显示,2022年全球山寨手机出货量仍超过1.2亿台,主要流向东南亚、非洲及部分新兴市场,其生存土壤可归结为三点:

价格敏感型消费需求

部分消费者对手机性能要求不高,更倾向于选择“能用即可”的低价设备。

灰色产业链的成熟

从芯片采购、组装生产到跨境销售,山寨机已形成完整的供应链条,深圳华强北等电子集散地曾长期扮演关键角色。

监管与维权的难度

山寨厂商常通过频繁更换品牌名称、伪造入网许可证等方式逃避打击,消费者即便发现问题,也因取证困难而难以维权。

四、如何识别山寨机?

1、查验证书与入网信息

在中国市场,正规手机需取得工信部进网许可(IMEI码),消费者可通过官网查询设备真伪,山寨机往往无法通过验证或显示信息不符。

2、警惕“过分完美”的配置

若某款设备宣称以极低价格提供旗舰级配置(如最新处理器、顶尖摄像头模组),需保持警惕,品牌厂商的硬件成本透明度较高,此类宣传多为虚假营销。

3、购买渠道的选择

优先选择品牌官网、授权电商平台或实体门店,对街边小店、社交平台“直销”等非正规渠道销售的设备,务必谨慎对待。

五、行业变革下的新趋势

近年来,山寨机的生存空间正在被挤压,小米、传音等品牌通过极致性价比策略,在低端市场构筑了护城河;各国政府加强了对知识产权保护的执法力度,但值得注意的是,山寨机并未彻底消失,而是转向更隐蔽的形态:

高端仿制机:针对奢侈品手机品牌(如VERTU)的仿制品,售价可达数千元,主要利用消费者对小众品牌认知度低的漏洞。

翻新机伪装新机:将废旧手机更换外壳后冒充新机销售,这类设备同样属于广义的山寨机范畴。

技术“套壳”模式:部分厂商通过购买过期专利或公模设计,生产“合法”但缺乏创新的设备,游走于灰色地带。

个人观点

作为普通消费者,拒绝山寨机不仅是对自身权益的保护,更是对科技创新的尊重,一部手机的背后,是芯片研发、工业设计、软件生态等无数环节的投入,选择为正品付费,实质是在支持行业持续进步,而对于监管部门而言,根治山寨机不能仅靠打击生产端,更需疏通消费需求——当每个人都能以合理价格获得优质产品时,“山寨”二字自然会失去生存的土壤。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cyzd/35980.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2