近年来,网络诈骗案件数量呈上升趋势,根据公安部公开数据,2023年第一季度,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件15.6万起,其中虚假投资理财、冒充客服、刷单返利等类型占比最高,普通网民需要掌握系统化的防范策略,以下从四个维度提供可操作的防护指南。

**一、建立信息保护意识

1、身份凭证管理

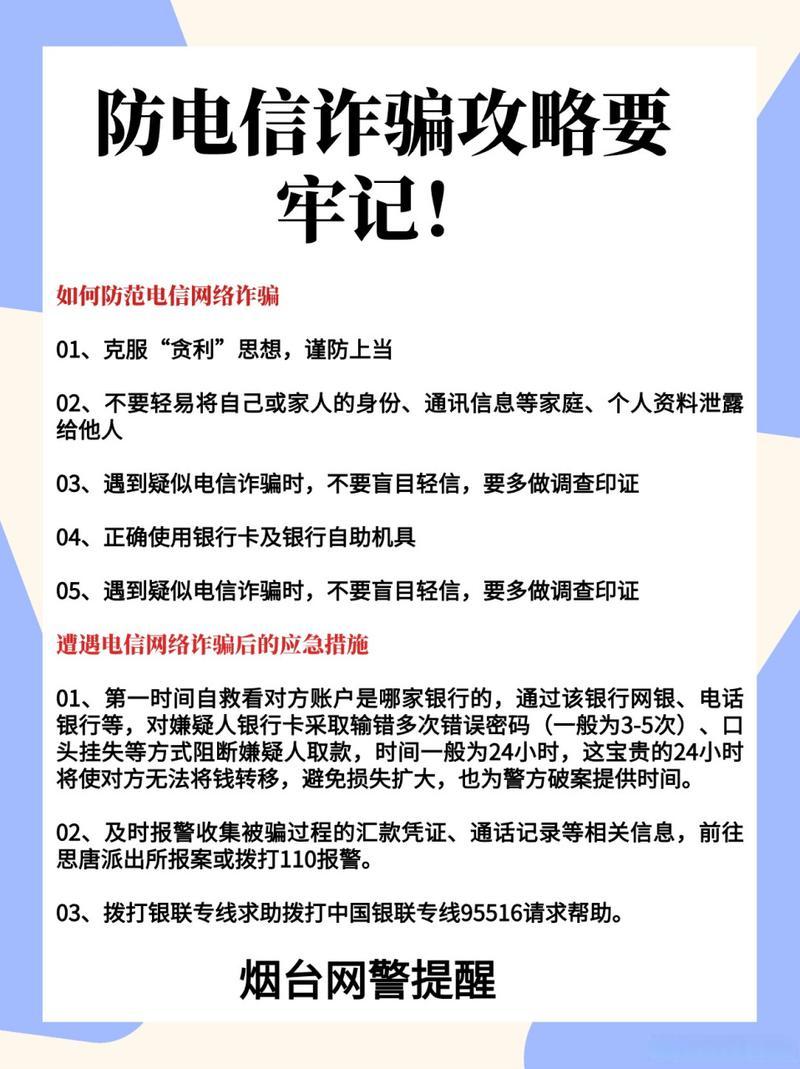

手机验证码、银行卡密码、身份证号属于核心隐私数据,银行、公检法机关不会通过电话或短信索要此类信息,接到自称"平台客服"要求提供验证码的电话,可直接挂断并拨打官方客服核实。

2、社交平台陷阱

朋友圈测试类链接(如"测测你的前世职业")常要求授权个人信息,这类程序存在窃取用户数据风险,建议关闭社交软件的"允许陌生人查看十张照片"等权限,避免暴露生活细节。

3、设备防护措施

为手机安装国家反诈中心APP,开启骚扰电话拦截功能,定期更新手机系统与应用程序,修补安全漏洞,避免在公共WiFi环境下登录银行账户或进行支付操作。

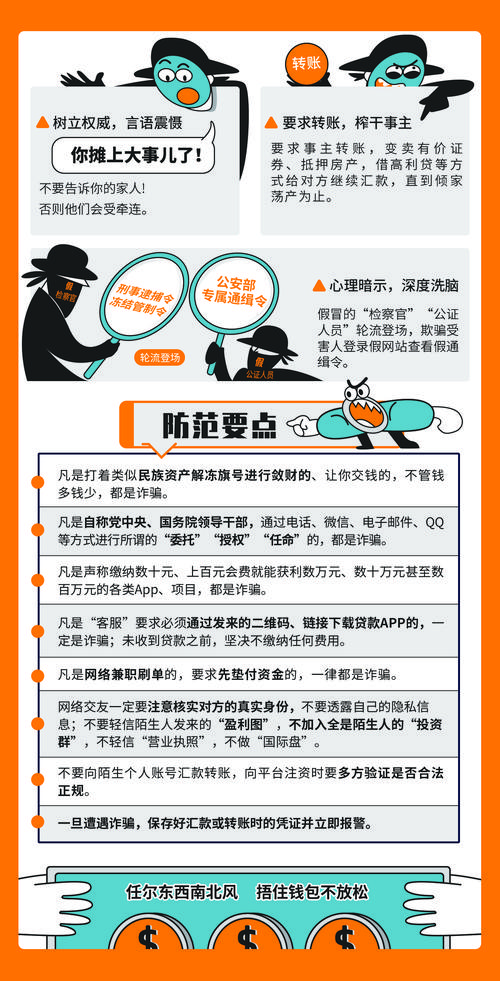

**二、识别新型诈骗套路

1、AI技术滥用

2023年某地警方破获的案例显示,诈骗分子利用AI换脸技术伪装成企业高管,在视频会议中要求财务人员转账,遇到视频沟通涉及资金往来时,务必通过线下见面或固定电话二次确认。

2、精准话术设计

冒充快递公司发送"包裹丢失赔付"短信时,会准确提供收件人姓名、地址等信息获取信任,需谨记:所有理赔操作应在购物平台内完成,跳转至第三方链接的均为诈骗。

3、心理操控模式

"注销校园贷"类诈骗利用受害者恐慌心理,要求下载屏幕共享软件远程操控手机,国家明确规定,个人征信记录无法通过所谓"虚拟账户"消除,接到此类电话应立即报警。

**三、资金交易防护策略

1、延迟转账机制

手机银行设置转账24小时到账功能,为发现异常预留处理时间,支付宝等平台可开启"夜间交易锁",限定每日23:00至次日7:00无法转账。

2、账户分级管理

日常消费账户与存款账户分离,工资卡不绑定任何支付软件,建议办理专用银行卡用于网络支付,存款账户通过U盾进行大额交易。

3、投资理财准则

年化收益率超过6%的项目需提高警惕,宣称"稳赚不赔""内部渠道"的多为杀猪盘,通过证监会网站查询金融牌照,未持牌机构不得开展理财业务。

**四、应急处置方案

1、资金拦截窗口期

发现转账异常后,立即拨打银行客服要求冻结账户,同时保存聊天记录、转账截图,根据央行规定,对疑似涉诈账户可申请紧急止付,黄金救援时间为转账后30分钟。

2、证据固定流程

通过手机自带录屏功能记录诈骗过程,前往属地派出所报案时提供:转账凭证、对方账号、IP地址、通话记录,若涉及社交平台诈骗,及时在APP内举报账号。

3、信用修复步骤

个人信息泄露后,需在人民银行征信中心官网提交异议申请,定期查询信用报告,已泄露的证件信息可登报声明作废,并向相关机构报备。

网络防骗本质上是风险认知能力的持续提升,建议每月抽出20分钟查看国家反诈中心发布的最新案例,将防诈知识纳入家庭日常交流话题,企业单位可组织网络安全培训,社区应重点向中老年群体普及智能设备使用规范,当每个个体都建立起防护屏障时,诈骗分子的生存空间将被最大程度压缩。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/cygs/36136.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2