摄影怎么样

摄影,是一门用光线作画的艺术,也是现代人记录生活、表达情感的重要方式,无论是用手机随手一拍,还是扛着专业设备精心构图,摄影的本质从未改变——它是对瞬间的捕捉,对故事的讲述,更是对创作者内心世界的映射。

一、摄影的意义:从记录到表达

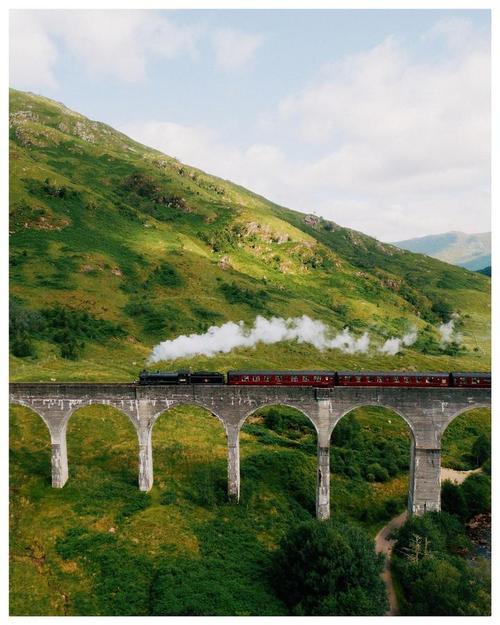

摄影的起点,往往源于“记录”,人们用镜头定格孩子的成长、旅途的风景、节日的团聚,将记忆转化为可触摸的影像,但随着技术的普及和审美的提升,摄影逐渐超越了单纯的记录功能,它成为一种表达工具:通过构图、色彩和光影,摄影师传递情绪,引发观者的共鸣,一张逆光拍摄的剪影照片,可能承载着孤独或希望;而高饱和度的城市街景,则可能暗示活力与喧嚣。

对普通人而言,摄影的乐趣在于“看见”与“被看见”,它让人学会观察细节——一片落叶的纹理、一杯咖啡的热气、陌生人交错的眼神,这种观察力的提升,不仅能丰富生活体验,还能培养对美的敏感度。

二、技术基础:掌握核心原则,而非依赖设备

许多人误以为“好照片=好设备”,但实际上,摄影的核心在于对基础技术的理解与应用。

1、构图法则

经典的“三分法”将画面分为九宫格,将主体置于交点或线条上,能快速提升照片的平衡感;而“引导线构图”利用道路、河流等线条引导视线,增强画面纵深感,但规则并非铁律,打破常规的构图(如极简主义或对称设计)往往能带来意想不到的视觉冲击。

2、光线运用

摄影是光的艺术,顺光适合展现色彩与细节,逆光能营造氛围,侧光则突出质感,拍摄人像时,柔和的散射光(如阴天或窗边)能减少面部阴影;而拍摄静物时,侧光可以强化纹理,让普通物件显得更具艺术性。

3、后期处理

合理的后期调整能让作品更接近创作意图,但需避免过度修饰:过度拉高饱和度会让画面失真,滥用滤镜可能掩盖照片本身的情绪,建议初学者从基础参数(曝光、对比度、白平衡)入手,逐步探索风格化调整。

三、设备选择:按需投入,理性消费

市面上的摄影设备琳琅满目,从千元手机到数万元的专业相机,如何选择?关键在于明确需求。

手机摄影:适合日常记录与社交媒体分享,如今的手机算法已能应对多数场景,且便携性无可替代。

微单/单反:适合追求画质与创作自由度的人群,可更换镜头能应对风光、人像、微距等不同题材。

胶片相机:近年来重回大众视野,其独特的色彩质感与拍摄过程的“慢节奏”,吸引了许多文艺爱好者。

不必盲目追求最新型号,二手市场的高性价比设备,或是一支定焦镜头,或许比顶级机身更能激发创作灵感。

四、创作思路:从模仿到突破

摄影学习通常经历三个阶段:

1、模仿阶段:通过分析优秀作品,学习构图、配色与主题表达,可以尝试复刻一张喜欢的照片,理解其技术逻辑。

2、实践阶段:大量拍摄,积累经验,同一场景用不同角度、参数多次尝试,逐渐形成个人风格。

3、突破阶段:跳出技术框架,用摄影表达抽象概念(如时间、孤独),设备与技巧退居其次,创意成为主导。

需警惕的是,过度追求“网红同款”可能导致同质化,与其复制热门打卡照,不如挖掘身边被忽视的题材——菜市场的烟火气、老物件的岁月痕迹,甚至一片光影斑驳的墙面,都可能成为独特的故事载体。

五、摄影与生活:一场持续终身的对话

摄影最大的魅力,在于它既是技术,也是哲学,按下快门的瞬间,是客观现实的截取,也是主观视角的投射,有人通过摄影治愈焦虑,有人借此探索世界,也有人将其视为对抗遗忘的方式。

个人认为,摄影无需被赋予过高的意义,它可以是精致的艺术创作,也可以是随性的生活记录,重要的不是拍出“完美的照片”,而是保持对世界的好奇与感知力——镜头后的那双眼睛,比任何设备都珍贵。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/zcjh/36242.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2