微信怎么样

作为中国用户基数最大的社交应用,微信早已超越“即时通讯工具”的定位,渗透到生活的方方面面,从日常聊天到移动支付,从社交分享到公共服务,它的功能边界不断扩展,成为许多人手机中不可或缺的“超级应用”,但对于初次接触的用户,或是对其功能存疑的群体,微信究竟表现如何?以下从实际体验出发,多维度解析这款国民级应用。

一、核心功能:满足需求,但复杂度提升

微信的基础功能始终围绕“连接人与人”展开,文字、语音、视频通话的稳定性在国内社交软件中处于领先地位,尤其在网络环境较差时,仍能保持较高的通话质量,群聊功能支持最高500人同时在线,且可设置管理员、群公告等,适合工作与社交场景。

随着功能迭代,微信的界面逐渐变得复杂。“发现”页集合了朋友圈、视频号、直播、购物等多个入口,对于老年用户或追求简洁的用户而言,可能产生信息过载的困扰,部分功能如“小程序”虽然便捷,但入口较深,需要一定的学习成本。

二、社交生态:公私界限的平衡难题

微信的社交设计强调“熟人关系”,朋友圈内容仅对好友可见,这种半封闭模式保护了用户隐私,但也带来一些争议,部分用户认为“仅三天可见”“屏蔽同事分组”等功能虽实用,却让社交变得小心翼翼。

微信在职场场景中的渗透率极高,通过文件传输、群聊协作、“微信文档”等功能,许多人已习惯将其作为办公工具,但这种公私混用的状态,也可能导致工作与生活界限模糊,甚至引发倦怠感。

**三、生活服务:便捷与风险并存

微信支付作为其核心功能之一,覆盖了线下消费、转账、缴费等场景,根据第三方数据,微信支付在国内移动支付市场的份额长期保持在40%左右,与支付宝形成双巨头格局,其“收付款码”“手机充值”等功能操作简单,尤其受到中小商户和个体经营者的青睐。

但需注意的是,微信生态中衍生的服务鱼龙混杂,部分第三方小程序存在诱导消费、隐私收集不规范等问题,用户在享受便利的同时,需警惕个人信息泄露风险,优先选择官方认证的服务入口。

微信公众号曾是内容创作者的主阵地,其图文形式深度契合知识分享场景,但随着短视频崛起,微信于2020年力推“视频号”,试图补足内容形态的短板,视频号已支持直播带货、打赏等功能,并与朋友圈、公众号联动,形成内容闭环。

从用户反馈看,视频号的算法推荐精准度仍有提升空间,且内容质量参差不齐,相比之下,公众号的深度内容优势仍在,但打开率逐年下降,如何平衡图文与视频资源,或许是微信下一步的关键。

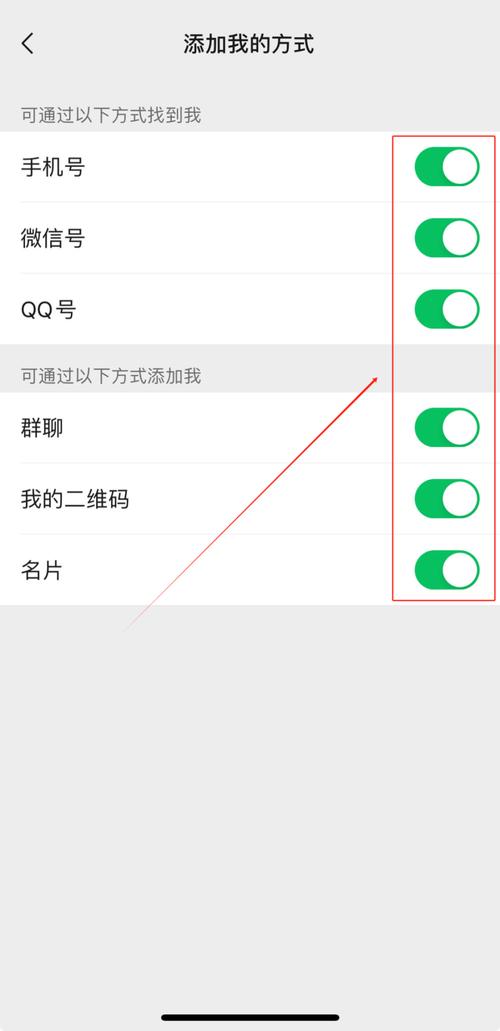

五、隐私与安全:进步明显,但用户意识需加强

近年来,微信在隐私保护上动作频繁,新增“个人信息与权限管理”入口,允许用户单独关闭个性化广告;聊天记录支持端到端加密,进一步保障通信安全,针对诈骗信息,微信建立了风险提示系统和投诉通道,封禁违规账号的效率显著提升。

不过,安全防护并非万能,用户需主动避免点击不明链接、谨慎授权第三方应用,并定期检查登录设备,尤其对老年群体,家人应协助开启“青少年模式”“支付安全锁”等功能,降低受骗概率。

六、适老化与无障碍体验:仍有改进空间

微信虽推出了“关怀模式”(放大字体、简化按钮),但功能优化尚未全面铺开,部分页面字体放大后排版错乱,语音输入识别率对方言支持不足,对比其他社交平台,微信在适老化设计上略显滞后。

视障用户依赖的“屏幕朗读”功能,偶尔会出现焦点跳转混乱的问题,作为国民级应用,微信需在细节上更贴近特殊群体的真实需求。

个人观点:工具的价值,取决于如何使用

作为一款拥有12亿月活用户的应用,微信的优缺点同样明显,它高效连接了社交、消费与信息,但功能冗余、信息过载的问题也客观存在,对于普通用户,建议根据自身需求“做减法”:关闭非必要通知、精简订阅内容、善用分组功能,让微信回归“工具”本质,而非被其绑架生活。

微信若想延续竞争力,或许需要在“轻量化”与“生态化”之间找到平衡点——既能满足多样化需求,又不让用户感到疲惫,毕竟,真正优秀的应用,应该让人用得舒服,而非不得不使用。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/zcjh/36259.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2